a cura di

Claudio Gallini

Introduzione

Sfogliando l’antico “Dizionario corografico dei ducati di Parma, Piacenza e Guastalla”, pubblicato nel 1854 dal professor Gaetano Buttafuoco (Piacenza 1804 - Parma 1883), scopriamo interessanti informazioni statistiche riguardanti il nostro territorio, a metà del sec. XIX.

Ci troviamo in pieno periodo preunitario, da pochi anni era mancata la benvoluta Maria Luigia d’Austria (1847) e, nel susseguirsi di poteri, la nostra Piacenza assieme a Parma formava uno Stato governato, all'epoca della pubblicazione, nuovamente dai Borbone.

Lo Stato di allora si divideva in tre parti, o meglio in tre Ducati: Parma, con 57 comuni, dove vi era la capitale e dove abitava anche il Sovrano, Piacenza con 45 comuni (oggi ne contiamo 48) e Guastalla con soltanto 3 municipi.

Analizziamo ora dalla mano del prof. Buttafuoco qualche dato statistico e informativo legato alla nostra città di allora.

Queste informazioni, teniamo a precisare, ci giungono dal secondo tomo dell’opera prima citata e pubblicata nella seconda metà del sec. XIX.

Il clima

Il professore descrive il clima delle nostre terre come temperato, con aria salubre tranne lungo le rive del Po dove “l’atmosfera è impregnata di vapori perniciosi alla salute”; nonostante allora le ciminiere della centrale elettrica e del termovalorizzatore non erano presenti, si respirava già, lungo il nostro fiume, un’aria alquanto insalubre.

|

| (Immagine tratta dal volume "Dizionario corografico dei ducati di Parma, Piacenza e Guastalla") |

La descrizione prosegue citando l'immancabile nebbia che regnava sovrana in autunno e in inverno, mentre sui monti più alti del nostro Appennino, la neve scendeva già a settembre.

La popolazione di Piacenza

Apprendiamo qualche dato dai censimenti sulla popolazione della città di Piacenza nel sec. XIX e lo paragoniamo, a titolo di curiosità, con gli ultimi dati forniti dall’ISTAT.

Anno Popolazione

1814 27.429

1839 28.662

1843 29.766

1849 29.898

2016 102.181

A titolo informativo, a Parma, negli stessi anni, la popolazione era maggiore del 30% rispetto a Piacenza, mentre oggi il divario si aggira sul 90%.

Descrizione generale del territorio di Piacenza

La nostra città viene comunque descritta come grande, con la propria sede vescovile (al tempo Bobbio era diocesi a sé seppur posta all’interno del Ducato), con la residenza del Tribunale d’Appello dei Ducati e con due preture (una posta a nord e l’altra a sud).

Buttafuoco prosegue facendo ancora riferimento alle nebbie provocate dal vicino fiume Po che avrebbero reso l’aria “grave”, mentre elogia la nostra terra in quanto “ubertosa”, ovverosia molto fertile.

|

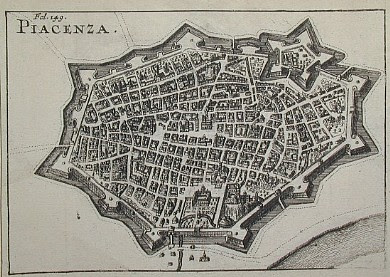

| (Immagine tratta dal volume "Dizionario corografico dei ducati di Parma, Piacenza e Guastalla") |

Lo scrittore piacentino, forse un po’ di parte, tiene a sottolineare che Piacenza è considerata una delle piazze più forti dell’Italia settentrionale con la sua forma oblunga, le mura che la proteggono, il castello con cinque bastioni e dotata di moderne opere di fortificazione.

Non sono tralasciate, in questa sintetica esposizione anche le nostre chiese definite pregiate per architettura e per le preziosità poste al loro interno, tra le quali vengono annoverate: il Duomo, Santa Maria di Campagna, S. Sisto. S. Francesco, S. Savino e S. Vincenzo e le già allora soppresse S. Agostino e Benedettine.

L’elenco degli edifici autorevoli prosegue con il Palazzo del Comune, quello del Governo, Palazzo della Cittadella (oggi Palazzo Farnese), Palazzo di Giustizia e il Teatro Nuovo.

L’autore poi elenca i centri principali del territorio piacentino quali, in ordine alfabetico: Bettola, Borgonovo, Caorso, Castel San Giovanni, Pianello, Ponte dell’Olio, Pontenure e Rivergaro.

Località quali: Alseno, Castell’Arquato, Cortemaggiore, Fiorenzuola, Lugagnano, Monticelli, per citarne alcune, dipendevano, dal punto di vista amministrativo, dal distretto di Borgo San Donnino, oggi conosciuta come Fidenza (PR).

A Piacenza, come già anticipato, aveva sede la diocesi locale con ben 362 parrocchie, ma in territorio piacentino era altresì collocata la diocesi “estera” di Bobbio con 8 parrocchie.

Produzione

Il racconto prosegue con l’elenco di tutti i frutti animali e vegetali prodotti e lavorati quali il grano, definito “strabocchevolmente copioso”, viti e frutti in genere, ortaggi, bestiame, pollame, la pesca in Po “affittata per conto del governo”, mentre era libera quella nel Trebbia e nel Nure, selvaggina, apicoltura, la lavorazione dei bachi da seta seppur con “trascuratezza” ed infine viene citata la famosa e grande miniera di ferro e quella più piccola di rame poste a Ferriere in alta val Nure.

Arti e commercio

A quei tempi Piacenza era già un importante centro agricolo che, a detta del prof. Buttafuoco, aveva fatto notevoli progressi grazie al buon governo e alla divisione equa dei tributi; egli stimava addirittura la rendita media delle produzioni rurali, al netto del 4%.

Oltre all’agricoltura nella Piacenza di metà Ottocento troviamo delle cartiere, delle conce per il cuoio ma a quei tempi la nostra città era famosa soprattutto per la lavorazione del fustagno, della tela e della cotonina (un tessuto leggero di cotone); nel collegio San Girolamo di Piacenza veniva lavorata la seta ed il raso.

A Piacenza esisteva già il mercato settimanale che si svolgeva due giorni a settimana, mentre dall’11 al 15 agosto, solo nella nostra città si teneva un’importante fiera del bestiame che attirava genti dalle vicine Parma, Cremona, Milano e Genova.

Moneta

Il sistema monetario dello Stato era il decimale francese, cosicché una lira nuova equivaleva ad un franco; quest’annotazione ci fa facilmente comprendere il motivo per il quale fino a pochi anni fa le nostre lire erano ancora appellate in dialetto “frànc”; una reliquia linguistica destinata ad andare persa con l'arrivo dell'Euro.

Pesi e misure

A Piacenza si usavano le seguenti unità di misura:

Misure lineari: braccio da panno, braccio da seta, braccio da tela equivalenti a 0,67 m.

Misure agrarie: biolca pari a 3084 mq e la pertica piacentina pari a 762 mq.

Misure di peso: peso pari a 7,94 kg e la libbra pari a 0,32 kg.

Nella prossima puntata analizzeremo altri aspetti del Ducato di Piacenza di quegli anni, soprattutto in ambito amministrativo

Claudio Gallini è perito industriale e appassionato studioso di storia locale e di dialetti, soprattutto dell’alta val Nure dove risiedono le sue radici, fonti d'ispirazione per le sue ricerche.

Claudio Gallini è perito industriale e appassionato studioso di storia locale e di dialetti, soprattutto dell’alta val Nure dove risiedono le sue radici, fonti d'ispirazione per le sue ricerche.